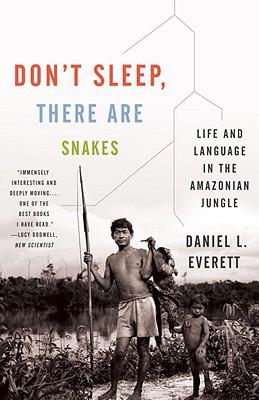

這本書是從其他書延伸閱讀而來的。書封上的副標題寫著:「一個語言學家在亞馬遜叢林」一開始以為是短期旅行的書,沒想到作者居然在亞馬遜待了30年,這下還真不知道如何歸類它。作者談了在亞馬遜的故事、文化、語言規則、信仰全書近四百頁,讀完之後意猶未盡,還花了很多時間做了讀書心得。

【發現皮拉哈的世界】

作者因傳教而去到了皮拉哈人部落,為了將聖經翻譯成皮拉哈語,身為語言學家的他,開始著手學習,但皮拉哈語與現今所有的語言沒有任何關聯,因此他只能從日常向當地人請教,甚至舉家搬遷到亞馬遜叢林。

書裡談到的文化差異,價值觀差異是我最感興趣的地方,當作者急著將患上瘧疾的妻女帶回城鎮治療時,皮拉哈人不但絲毫不同情他們的處境,還不斷提醒他,回來時帶些民生用品。看似冷酷,事實卻是,生老病死每天都與皮拉哈人在一起,對他們而言這是再自然不過的事,他們也遵循自然,不對生命進行任何搶救,所以他們其實不理解作者當時的行為。

【語言與文化的夥伴關係】

語言和文化是互相影響的, 皮拉哈人不著重未來或過去,因此他們的語言雖然有過去式、未來式但沒有完成式,數字只有三個:一、二、很多。他們只談論每日的經驗,不儲糧、不計劃明日事務。

重視每個人的自身經驗,即使有人說看到神靈,或夢到任何天方夜譚,皮拉哈人都會相信,因為看到與夢到的那個人便是那件事的見證人。但若那則故事沒有見證人,則不會被他們採納,這是為什麼近300年來,沒有傳教士能改變他們信仰的主要原因。

(聖經故事的見證人已不存在)

或許在現在,主流語言在溝通上沒有太多問題,但我們多少還是有經驗與某人有溝通不良的情況,這是文化所造成的落差。書中講述的故事,有幾次我都感到些許憤怒。

作者夫妻倆好不容易將鬼門關的皮拉哈嬰兒搶救回來,他們放下心到外面散步休息,回來卻看見嬰兒的父親在全村的眼下,用酒精將嬰兒灌死了。因為他們看過太多臨死之人,他們知道這個嬰兒活不了,對她的搶救,只是一種折磨,所以大家讓孩子的父親殺死她。

在文明社會這是一種謀殺,但在他們的文化裡卻是一種尊崇自然的選擇,作者夫妻倆不該在嬰兒瀕臨死亡時,還奮力地用各種方式將她搶救回來造成她受了更多的痛苦。

我想應該有許多人的反應是跟我一樣的吧?聽到這個故事的當下真的非常的憤怒,但若能理解這是文化落差,所引起的內心不認同,就可以明白皮拉哈人的本意並不是謀殺。

皮拉哈人的某些傳統與觀念與台灣原住民不謀而合,我想這是他們一直以來與山水為鄰,鮮少將外界的生活方式納入部落的共同點所致。當我們覺得他們太故步自封不願意接受新事物時,是不是也應該檢討自己,已經忘了某些美好的傳統呢?

很佩服作者花了30年的時間去了解一門語言,以及深入不同的文化,甚至到最後被皮拉哈人影響,進而放棄自己的信仰,我想他一定是用了極開放的心態在面對皮拉哈人,才能讓自身有那麼大的改變。

【內容摘錄】

我們都是用自身文化所教導的方式來感知世界,但如果我們受文化限制的感知阻礙了我們,那麼面對特定環境時,我們的文化會妨礙我們對世界的感知,置我們與不利的處境。(p339)

語言不僅是單字發音以及句子的總和。若不了解語言所置身的文化,語言本身便不足以傳遞完整的溝通與秩序。(p278)

【問題與思考】

真的非常喜歡這本書,帶我看到不同的文化,並從對方的角度和作者本身文明世界的角度去做討論,讀完之後真的覺得自己走了一趟亞馬遜叢林,和作者一起度過那30年。

每一種文化在不同的情境下有不同的影響,現今有許多涉及性命及人權的文化漸漸不被認同,那如果是涉及思想的不平等是否需要重視呢?

Leave A Comment